Erste Projektphase

HerzCheck auf dem Land

Ziel dieses Projekts war es, Menschen mit asymptomatischer Herzinsuffizienz mithilfe mobiler Herz-MRT-Untersuchungen zu identifizieren. Hierbei erfolgte die Messung des neuen Parameters GLS (Globaler longitudinaler Strain), welcher eine sehr genaue, untersucherunabhängige Beurteilung der linksventrikulären Funktion erlaubt.

Die Studienergebnisse zeigten: Mit einem innovativen Herz-MRT-Screening kann eine Herzschwäche oft schon Jahre vor dem Auftreten erster Symptome erkannt werden. In dem Projekt wurden mehr als 4.500 Patient:innen in ländlichen Regionen Ost- und Norddeutschlands in einem Zeitraum von rund zwei Jahren untersucht. Bei fast einem Viertel wurde mithilfe modernster MRT-Diagnostik eine sogenannte subklinische Herzinsuffizienz festgestellt, bei der sich die Herzfunktion verschlechtert hat, aber noch keine Symptome auftreten. Betroffene wurden im Schnitt fast sieben Jahre früher identifiziert als Herzschwäche-Patient:innen einer Kontrollgruppe von rund 8.500 Patient:innen, die mit herkömmlichen Methoden untersucht wurden.

Die unterschiedlichen Wege in das Projekt:

- Haus- und Fachärztinnen und -ärzte konnten geeignete Patientinnen und Patienten aus ihrem Patientenstamm identifizieren und ihnen die Teilnahme an dem Projekt empfehlen.

- Frauen und Männer, die vom HerzCheck-Projekt erfahren haben, konnten ihren Arzt oder ihre Ärztin mit der Frage einer möglichen Teilnahmeeignung kontaktieren.

- Die AOK Nordost nutzte die ihr zur Verfügung stehenden Kommunikationsmittel zur Ansprache ihrer Versicherten.

- Vor Ort erhielt die Patientin oder der Patient projektspezifische Informations- und Einwilligungsformulare sowie eine telemedizinische Aufklärung über die Untersuchungsdurchführung und eine genaue Erklärung zu den nächsten Schritte durch eine geschulte Ärztin bzw. einen geschulten Arzt des Deutschen Herzzentrums der Charité (DHZC). Im Nachgang der Untersuchung erhielten sowohl die Patientin bzw. der Patient und ihre oder ihr behandelnde Ärztin bzw. Arzt einen ausführlichen Befundbericht mit den Ergebnissen der MRT-Untersuchung, den Blutwerten und Handlungsempfehlungen für die weitere Therapie.

Ablauf

Ärztinnen und Ärzte, die am Projekt teilgenommen haben, erhielten zunächst ein Starterpaket. Dieses Infopaket beinhaltete alle wichtigen Informationen und Teilnahmeerklärungen für sie sowie für ihre Patientinnen und Patienten inkl. Informationen zu den Standorten und zur Terminvereinbarung.

Ihre Patientinnen und Patienten erhielt an einem der gewählten Standorte eine kurze, etwa 10- bis 15-minütige Herz-MRT-Untersuchung im mobilen MRT, begleitet von medizinischem Personal. Hierbei wurde u. a. ein neuartiger MRT-Parameter, der linksventrikuläre globale longitudinale Strain (GLS), erfasst. Der GLS ermöglicht eine sehr genaue, objektive (d. h. untersucherunabhängige) Beurteilung der linksventrikulären Funktion.

Zusätzlich erfolgten vor Ort eine Blutabnahme sowie die Ausgabe von Fragebögen. Die gewonnenen Untersuchungsdaten wurden im Deutschen Herzzentrum der Charité ausgewertet. Den vollständigen Untersuchungsbefund inklusive MRT- und Laborbefund erhielten die teilnehmenden Ärztinnen und Ärzte und ihre Patientinnen und Patienten.

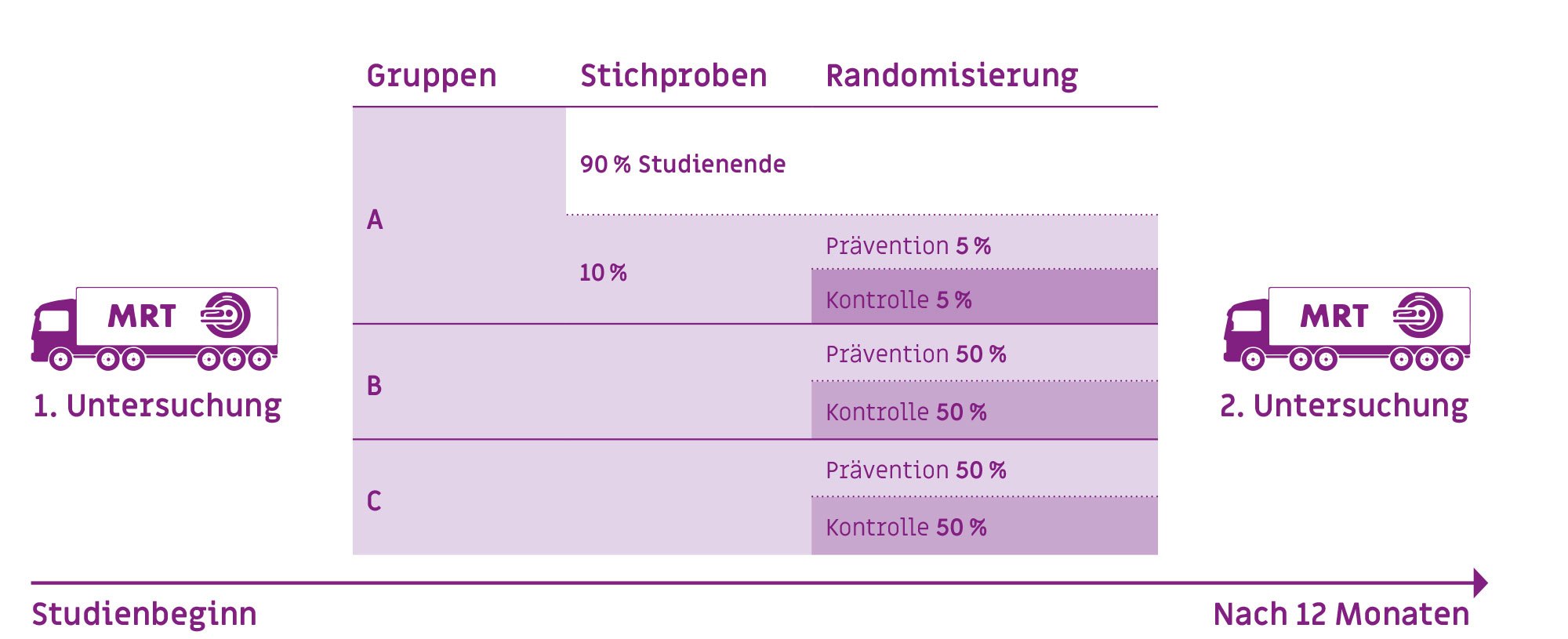

Ein Teil der Patientinnen und Patienten erhielt nach 12 Monaten einen Kontroll-MRT-Termin (s. Grafik unten). Die Ergebnisse der beiden Untersuchungen wurden im Projekt miteinander verglichen.

Wie war die Projektlaufzeit?

HerzCheck wurde über einen Zeitraum von vier Jahren vom Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) gefördert. Circa zwei Jahre dieser Zeit entfielen dabei auf die Durchführung der Untersuchungen in den mobilen MRT-Einheiten. Für die einzelne Patientin und den einzelnen Patienten fand die Teilnahme über einen Zeitraum von einem Jahr statt.

Das Folgeprojekt startete 2025 und hat eine Laufzeit von einem Jahr.

Ergebnisse

Die Kernergebnisse im Überblick:

- Rund ein Viertel der Patient:innen mit kardiovaskulären Risikofaktoren, die in ländlichen Gebieten leben, haben eine asymptomatische Herzinsuffizienz. Bei 22,7 Prozent der HerzCheck-Teilnehmer:innen wurde eine solche subklinische Herzschwäche diagnostiziert.

- Männer mit kardiovaskulären Risikofaktoren haben ein erhöhtes Risiko (37 Prozent), eine subklinische Herzinsuffizienz zu entwickeln als Frauen mit entsprechenden Risikofaktoren (12 Prozent).

- Mit dem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit in dieser Risikogruppe, eine Herzschwäche zu entwickeln. Die Prävalenz betrug bei den untersuchten 40-bis 49-Jährigen 21 Prozent, bei den 60-69-Jährigen lag sie bei 25 Prozent.

- Insbesondere die kardiovaskulären Risikofaktoren Rauchen, Übergewicht und Diabetes erhöhen das Risiko, an einer subklinischen Herzinsuffizienz zu erkranken.

- Durch die in HerzCheck durchgeführten Herz-MRT-Untersuchungen kann eine Herzinsuffizienz durchschnittlich fast sieben Jahre früher erkannt werden als durch Untersuchungen der medizinischen Standardversorgung. Das zeigt der Vergleich der Teilnehmenden mit einer historischen Kontrollkohorte: Die HerzCheck-Proband:innen waren bei der Diagnosestellung durchschnittlich 60,9 Jahre alt, die Teilnehmenden der Kontrollkohorte im Schnitt 67,5 Jahre.

Die ausführliche Ergebnisse aus der ersten Projektphase können hier nachgelesen werden:

Publikationen

Das Studiendesign unserer „HerzCheck“-Studie wurde veröffentlicht. Die Publikation gibt detaillierte Einblicke in die methodischen Grundlagen der Studie und bildet eine wertvolle Basis für die weitere Forschung: https://doi.org/10.1016/j.jocmr.2025.101841

Darüber hinaus sind im Rahmen von HerzCheck bereits zwei weitere Publikationen erschienen:

- GLS-Cut-offs: Festlegung von Grenzwerten für den Global Longitudinal Strain (GLS) bei MRT-Untersuchungen. https://doi.org/10.1093/ehjimp/qyae093

- Patientenbefragung: Erhebung der Bereitschaft von Patient:innen, für eine MRT-Untersuchung weitere Strecken zu reisen. https://doi.org/10.1093/ehjimp/qyae050

Konsortialführer des Projekts HerzCheck

Projektleitung

Prof. Dr. med. Sebastian Kelle, Kardiologe und Leiter der Kardiovaskulären Bildgebung am Deutschen Herzzentrum der Charité (DHZC), Campus Virchow-Klinikum

Prof. Dr. med. Sebastian Kelle

Konsortialpartner

HerzCheck war ein Projekt der folgenden Konsortialpartner:

- Deutsches Herzzentrum der Charité

- medneo GmbH

- AOK Nordost

- Herz- und Gefäßzentrum Bad Bevensen

- Universitätsmedizin Göttingen

- Universitätsklinik Köln

- Universitätsklinikum Heidelberg

Gefördert durch:

Das Folgeprojekt mit dem offiziellen Studientitel „WE-CARE-HF-CMR“ wird vom Deutschen Herzzentrum der Charité (DHZC) mit freundlicher Unterstützung der AstraZeneca GmbH, Hamburg durchgeführt. Ärztlicher Leiter des Projekts ist Prof. Dr. med. Sebastian Kelle.